- お役立ち情報

2019.03.11

命名書って何?どこに貼る?

「お七夜」とは赤ちゃんが生まれてから7日めの夜に行うお祝いで「命名式」を同時に行うことが一般的です。

これからの健やかな成長を願って行うお祝いのこと。赤ちゃんにとってははじめてのお祝い行事となりとなります。

もともとは平安貴族のあいだに出産当日(初夜)、3日め(三夜)など奇数日ごとの「産立(うぶだ)ちの祝い」という行事があり、残った7日めの「七夜」が江戸時代になり庶民にも広がったとされています。

昔は赤ちゃんが7日を迎える前に亡くなってしまうこともあったため、赤ちゃんの無事を確認する大きな節目でもありました。

乳児の死亡率が高かった昔は、生後7日目に赤ちゃんが無事に成長する目途が立ったと考えていたため、7日目の夜に名前を与えてこの世の一員になったことをお祝いするという意味がありました。

お七夜に欠かせない命名書には、「正式」と「略式」の2つの形式があります。

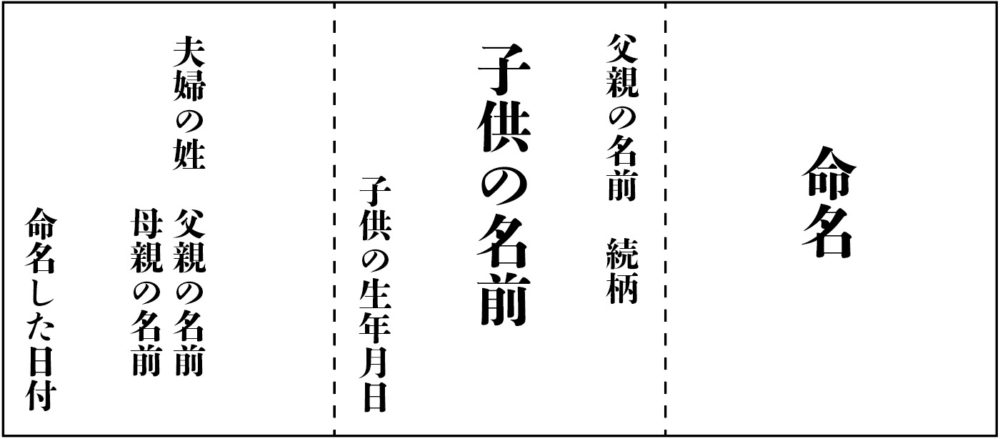

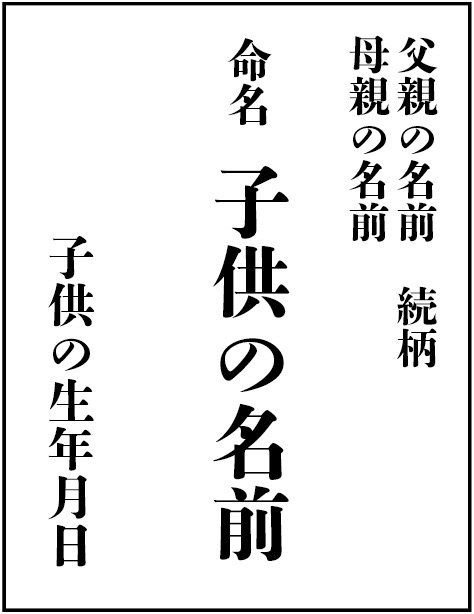

三つ折りにした奉書紙を使うのが正式、半紙を使うのが略式です。

どちらの命名書であっても、命名した人(名付け親)が書きます。

かつては、生年月日や名前などを書いた正式の命名書を作り、神棚に飾ることが一般的でした。

しかし、現代においては神棚を備えている家庭も少なくなってきたこともあり「略式」により命名書を作るのが一般的です。

また、「略式」だと額縁にいれてお部屋に飾ることができる点も人気の理由です。

お七夜は日本の伝統行事であるため、生年月日は西暦(キリスト教暦)ではなく元号で書きましょう。

赤ちゃんの続柄は長男、次男、三男、長女、次女、三女、などと記します。

なお、略式で必須となる記載項目は「命名」「赤ちゃんの名前」「生年月日」です。

基本的には赤ちゃんの名前と生年月日さえ書いてあればOK。

略式の命名書はインターネットでテンプレートをダウンロードするのも、市販のものを使ってもかまいません。ママ向け雑誌の付録でついてくることだってあるほどです。

名前以外にも出生時の体重・身長を書き入れたり、生まれてすぐに撮った写真を貼るなどアレンジするのも楽しいですよ。

書き終えたあとの命名書は神棚にお供えするのが基本ですが、神棚のない家庭はベビーベッドの近くに貼るなんてことも多いようです。

命名書と赤ちゃんを見ていると、不思議と「家族の一員に加わったんだな」という感慨がわいてくるものです。なお、命名書は低い位置に貼らずに大人の目線よりも高い位置、命名書を見上げる形になるように気をつけましょう。

〜MEMORIES OF LIFE〜

メディアサイト「MOL」を運営している株式会社鈴屋は

みなさんが人生の節目の瞬間をより素敵に彩り、より幸せを実感でききますよう応援しています。