- 文化情報

2023.06.02

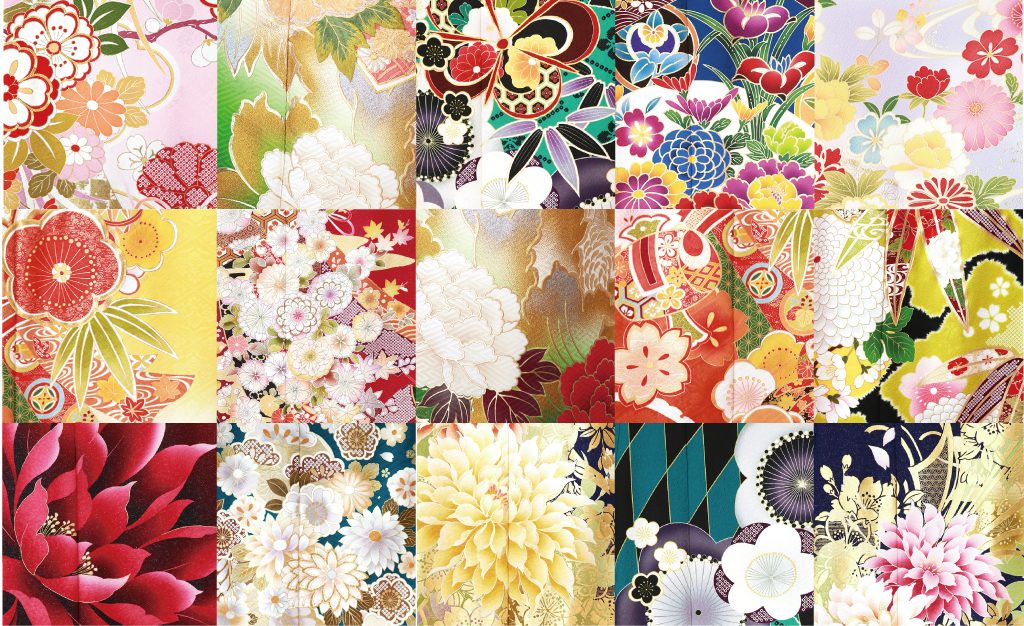

振袖の柄、どんな意味?

20歳の式典での楽しみといえば

華やかな振袖姿、という方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな華やかな振袖の柄に込められた

様々な意味をご紹介♪

これから振袖を選ぶ方も、柄の意味を知って

振袖選びに活かしてくださいね。

ーーーーーーーーーーーーー

花柄

◆桜(さくら)

桜は昔から日本人に愛されてきた花で、古くから着物の柄にも多く使われてきました。

桜の季節である春は、芽吹きの季節。そのため物事の始まりに縁起が良いとされる柄です。

また、五穀豊穣の意味もあるため、繁栄するようにという願いも込められた柄です。

◆菊(きく)

菊の花は日本のパスポートや皇室の門にも使われている国民的なモチーフです。

菊には薬効があるため中国では”仙花”と呼ばれていて、日本にも薬草として伝わったそうです。

そのため菊の柄には「長寿」や「無病息災」といった意味が込められています。

◆梅(うめ)

厳しい冬に耐えて咲く梅は、「忍耐」、「困難に耐える」という意味を持ちます。

また、うめを「産め」に掛けて、「子孫繁栄」の願いが込められた柄でもあります。

◆牡丹(ぼたん)

牡丹の花は豪華に咲くその姿から「百花の王」とも呼ばれています。

昔から「富貴(金持ちで地位や身分が高いこと)の象徴」として用いられてきました。

その他に「美しさ」という意味も持った柄です。

◆椿(つばき)

椿は冬でも葉を落とさないため、古くから魔除けの力を持つ木と考えられてきました。

そこから、「厄除け」の意味を持つ柄として使われています。

その他に「高貴」といった意味も含まれています。

ーーーーーーーーーーーーー

身の回りの道具の柄

◆扇面(せんめん)

扇は末広がりの形から、縁起が良いものとされていて、

「開運」や「繁栄」を表しています。

「未来の展望が明るい」という意味を持つ縁起の良い柄です。

◆宝尽くし(たからづくし)

打出の小槌や巾着、宝巻、隠れ蓑、隠れ笠、宝珠…などが描かれた宝尽くし。

中国の仏教の宝の文様である「八宝(はっぽう)」を日本に合うように変化させた文様です。

「開運招福」の意味が込められた、おめでたい柄です。

◆熨斗文(のしもん)

お祝いの時に送るものに添えられる熨斗をモチーフにした柄です。

熨斗を使う場面から、おめでたい意味を持った柄として使われています。

◆手毬(てまり)

手毬はその形から、「何事もまるく収まるように」や、

「家庭円満」といった願いを込められた柄です。

ーーーーーーーーーーーーー

生き物の柄

◆鶴(つる)

鶴の柄はおめでたい文様として、「長寿」の意味を込めて用いられてきました。

また、鶴の鳴き声がよく通ることから、

声が天までとどくありがたい鳥という意味合いもあります。

◆蝶(ちょう)

蝶は あおむし から さなぎ、成虫へと変化することから、

「立身出世」「不死」といった意味が込められた柄です。

ーーーーーーーーーーーーー

いかがでしたか?

振袖にはその他にも様々な柄があります。

ご自分でも気になる柄の意味を調べてみると

振袖選びがもっと楽しくなりそうですね♪

〜スズヤグループの公式サイトはこちら〜

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

〜MEMORIES OF LIFE〜

メディアサイト「MOL」を運営している株式会社鈴屋は

みなさんが人生の節目の瞬間をより素敵に彩り、より幸せを実感でききますよう応援しています。